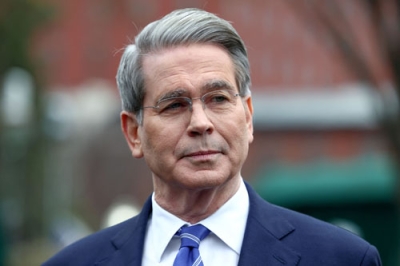

8日、全国共和党下院委員会の会合で発言するトランプ米大統領=ワシントン(ロイター=共同)

◆―― 中国104%、報復応酬 戦後秩序岐路、交渉焦点

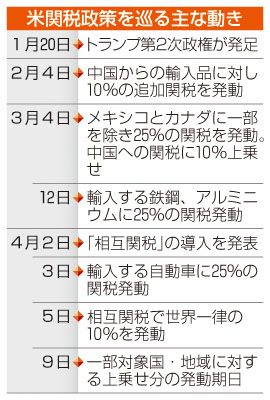

【ワシントン共同】トランプ米政権が国別の貿易赤字を参考に独自に設けた「相互関税」の第2弾が、9日午前0時1分(日本時間午後1時1分)に発動した。5日に導入した10%の一律関税に続く措置。貿易が不均衡だと見なす約60カ国・地域に税率を上乗せし、日本は計24%となる。景気後退を懸念する金融市場の混乱にも強硬姿勢を崩さず、米国が主導した自由貿易を中心とする戦後秩序は岐路に立つ。高関税の減免に向けた交渉が焦点となる。

中国が米国への報復措置を撤回しなかったことから、トランプ大統領は8日、対中国の相互関税を公表済みの34%からさらに50%上乗せして84%にするとの大統領令を出した。第2次政権以降で課す中国からの輸入品に対する関税は計104%になる。

相互関税は、国家非常事態宣言で広範な権限を大統領に与える「国際緊急経済権限法」を根拠とする。トランプ氏は各国が関税に加え、政府補助金や各種規制といった非関税障壁により「米産業を壊滅させた」と主張。巨額の貿易赤字を解消するため高関税で対抗し「米国に雇用と工場を戻す」と狙いを強調する。

相互関税の税率は、米国が各国との間に抱える貿易赤字額などから独自の計算手法で算出した。ただ、鉄鋼やアルミニウム、自動車といった品目別に追加関税を課しているものは対象外とした。

【トランプ関税】トランプ米政権が、貿易赤字解消や製造業の生産拠点誘致などを目的に輸入品にかける関税。第1次政権時から重要な政策として多用してきた。第2次政権では、合成麻薬の流入阻止を目的に中国、カナダ、メキシコにそれぞれ追加関税を課したほか、鉄鋼やアルミニウム、自動車への分野別関税を強化。4月には世界各国・地域を対象に「相互関税」を導入した。

◆―― 自由貿易体制の原則ほご

【解説】トランプ米政権による「相互関税」の第2弾は、貿易赤字額などに応じて個別に高関税をかける措置だ。経済のブロック化を避けるため、全ての国を同等に扱うよう定めた第2次大戦後の自由貿易体制の原則を、自らほごにしたと言える。

保護主義の高まりによる経済対立が大戦につながった教訓から、戦後の国際社会は米国主導の下、自由で開かれた貿易体制を目指してきた。その基盤となったのが、ある国に与えた最も有利な条件を他の国にも適用する最恵国待遇原則だ。1948年発足の関税貿易一般協定(ガット)で規定され、世界貿易機関(WTO)でも継承された。

米国は率先して関税率を引き下げて市場開放も促し、自由貿易の恩恵を享受してきた。一方で、グローバル化の加速により製造業は人件費の安い海外への移転が進み、巨大市場のモノの貿易赤字は右肩上がりに膨らんだ。これを「損失」と強調するトランプ大統領は「ひどい扱いを受けてきた」と主張、自由貿易の旗手の座を事実上降りた。

相互関税を発表した2日、米政府高官は「明日から違う時代になる」と言い放った。米国が経済秩序を一方的に塗り替えようとする中、各国が保護主義の連鎖を食い止め、経済的繁栄を共有する路線を維持できるかどうかが問われる。