◆―― 次も協力前提、残る課題

新型コロナウイルスの感染抑止策として、政府が初の緊急事態を宣言してから7日で5年を迎えた。店舗の営業や外出の自粛要請など幅広い私権制限を伴い、経済・社会活動は大打撃を受けた。未曽有の危機の教訓を踏まえ、政府は新たな司令塔や専門家の組織を設置し体制を整備。だが次に感染拡大の恐れが生じた場合の対策は基本的に従来と同様で、国民の協力を前提とする手法は変わっていない。国民生活への影響をどう抑えるかが今後も課題となる。

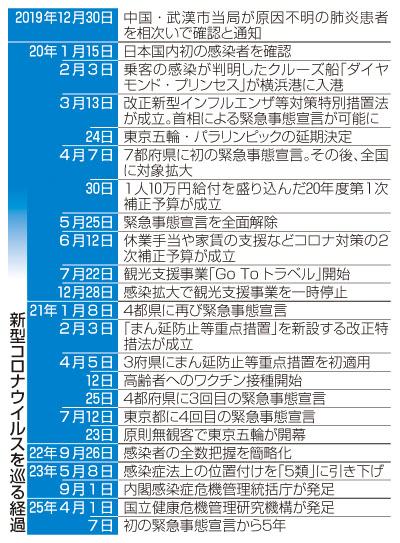

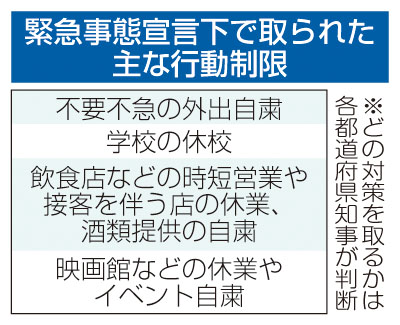

新型コロナは2020年1月に日本国内初の感染者を確認。政府は同3月、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正し緊急事態宣言を可能にし、4月7日に初めて東京など7都府県に宣言した。外出自粛や時短営業の要請などで「人流抑制」を図り、飲食や観光では自主休業が相次いだ。

政府の場当たり的な対応も目立った。家計支援の現金給付は対象や額を巡り迷走。中小企業などを支援する「持続化給付金」は事業経費の増大が批判された。「アベノマスク」と呼ばれた布製マスクの全世帯配布も不評で、医療体制が逼迫する中、ワクチン接種の開始は欧米よりも遅れた。

観光支援事業「Go To トラベル」も方針が二転三転。対策に追われた安倍晋三、菅義偉両首相は政権を去った。

23年5月、重症化リスクの低下に伴い感染症法上の位置付けを季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げ、特措法の適用対象から除外。新型コロナでの緊急事態は宣言できなくなった。

政府は同9月、新たな司令塔「内閣感染症危機管理統括庁」を創設。今月1日には専門家組織「国立健康危機管理研究機構」も発足した。首相官邸と厚生労働省などの縦割り克服が問われる。

24年7月に全面改定した「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」では、基本戦略を「感染拡大防止と国民生活、経済への影響最小化」と設定。必要がある場合は外出自粛や休業、休校などを要請する一方、感染拡大のスピードや重症化リスクに応じ、対策を柔軟に見直す方針も掲げた。

【新型コロナウイルス感染症】2019年12月に中国・武漢市で初症例を確認したとされ、その後世界的に大流行した感染症。高齢者や基礎疾患のある人は特に重い肺炎で死亡する危険性が高く、20年1月に世界保健機関(WHO)が緊急事態宣言を出した。日本政府は同年3月、新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に新型コロナを追加し、首相判断で緊急事態宣言を可能にした。21年2月には前段階として「まん延防止等重点措置」を新設。23年5月、感染症法上の位置付けを「5類」に移し、特措法の適用対象外とした。